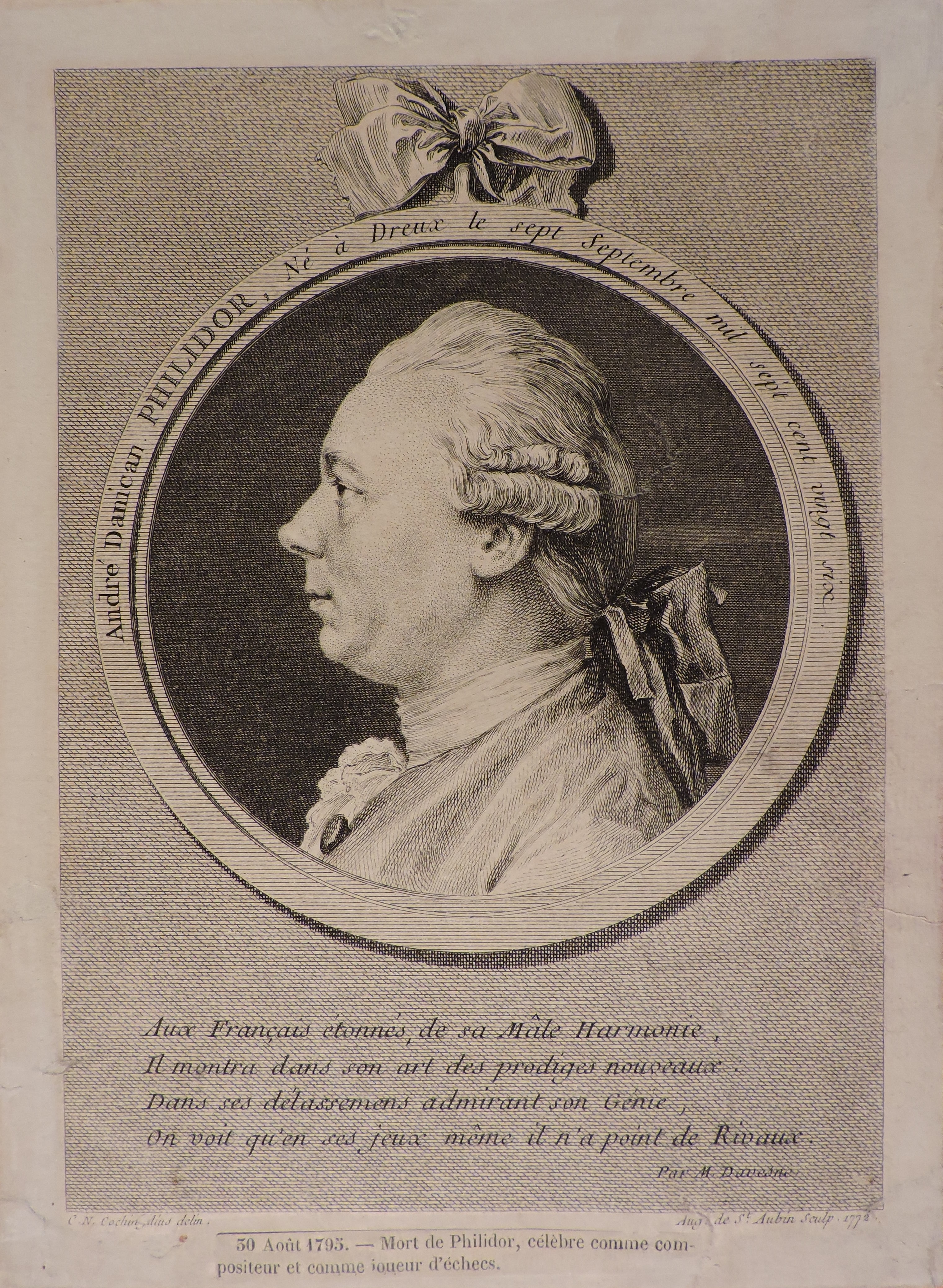

André Danican Philidor

Jolie gravure à l'eau-forte d'Augustin de Saint Aubin (Paris 1736 - Paris 1807) d'après Charles-Nicolas Cochin (Paris 1715 - Paris 1790), représentant un portrait de profil d'André Danican Philidor fils, compositeur et célèbre joueur d'échecs. "Aux Français étonnés de sa mâle harmonie, il montra dans son art des prodiges nouveaux : dans ses délassemens admirant son génie, on voit qu'en ses jeux mêmes il n'a point de rivaux." (par Monsieur Davesne).

Fils d’André Philidor, dit "Philidor l'aîné", musicien de la Grande Ecurie du roi, François-André naît à Dreux le 7 septembre 1726. Il entre tout jeune comme page à la Chapelle Royale où il est élève d'André Campra. Génie précoce, il compose son premier motet à l’âge de 12 ans. Il rencontre ensuite Jean-Philippe Rameau qu’il admire beaucoup mais qui lui reproche les italianismes de sa musique, puis Rousseau et Diderot qui deviendra son grand ami. Mais livré à lui-même, il est quelque peu découragé par la vie d’artiste qui ne lui permet pas de vivre normalement. Par ailleurs excellent joueur d’échecs, il décide alors de se produire dans plusieurs pays et est considéré très vite comme le meilleur joueur d'échecs au monde. Il s’installe à Londres à partir de 1745 et y est initié franc-maçon. C’est là qu’il publie en 1749, à l’âge de 22 ans, son ouvrage "l’Analyse des Echecs". Il est capable de gagner trois parties simultanées sans voir les échiquiers, face à des joueurs de première force. Prié par ses amis parisiens de rentrer en France, il revient à Paris en 1754 et entreprend de composer des grands motets dans l’espoir de récupérer le poste vacant de Campra à la Chapelle Royale. Mais sa musique religieuse, sous l’influence italianisante de la musique de Haendel, ne plait pas au public français et il n’obtiendra pas le poste escompté. Il se tourne alors vers l’opéra-comique et rencontre un succès éclatant en 1759 avec "Blaise le savetier". Il composera par la suite une trentaine d’opéras dont "Ernelinde" (1767) qui lui vaut une pension du roi Louis XV. Il compose aussi un "Te Deum" en 1764 pour les funérailles de Rameau. A partir des années 1770, il fréquente à nouveaux les clubs londoniens, vivant de ses parties d’exhibitions, mais aussi de la pension du roi. Lorsqu’arrive la Révolution, il s’exile en Angleterre dès 1792 et ne peut plus dès lors rentrer en France pour voir sa femme et ses enfants. Partisan d’une monarchie constitutionnelle, il est inscrit sur la liste des suspects. Il meurt à Londres le 24 août 1795. L’originalité de ses mélodies et la qualité de son instrumentation en font le meilleur représentant de l’opéra-comique français avant Boieldieu.

Gravure, 1772

Emargé, petites déchirures en bordure

Dimensions :

14.9 x 20.3 cm